Esclavitud y libertad antes del Canal

Cuando piensas en el Panamá colonial ¿qué surge en tu mente? Probablemente historias de piratas y corsarios atacando las ciudades […]

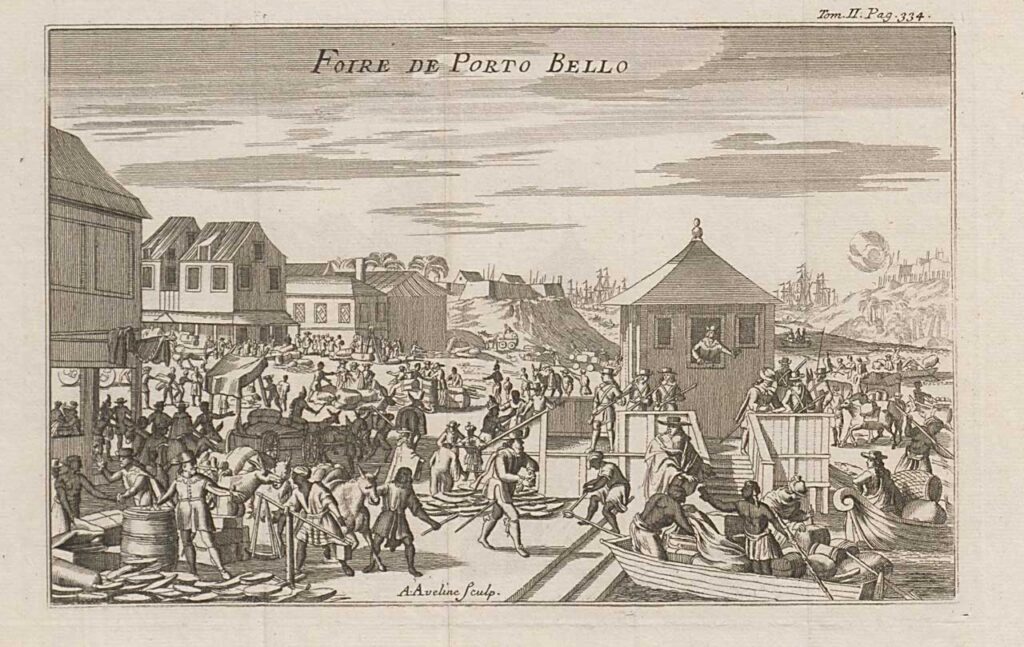

Cuando piensas en el Panamá colonial ¿qué surge en tu mente? Probablemente historias de piratas y corsarios atacando las ciudades portuarias del Istmo, plazas amontonadas de gente durante los periodos de feria, personas engalanadas asistiendo a las iglesias, grandes galeones cargados de mercancías y recuas de mulas transportando barras de oro y plata de una costa a otra a través de los caminos empedrados.

Ahora, cuando te imaginas estos panoramas ¿cómo lucen las personas que habitaban el Istmo?

Es probable que visualices a hombres españoles con brillantes armaduras y mujeres vestidas con suntuosos trajes, pero ¿acaso eran estos los únicos habitantes del Istmo durante los siglos XVI al XVIII?

Sin lugar a duda, no.

Diversas sociedades vivían en el Istmo de Panamá antes de la llegada de los europeos, sin embargo, el numero de la población indígena originaria fue reducida drásticamente debido a los enfrentamientos con los españoles, los arduos trabajos a los que fueron sometidos y el contacto con enfermedades nuevas en el continente.

Debido al rápido declive de la población indígena, y a las denuncias presentadas ante la Corona española debido a las pésimas condiciones en las que vivían los indígenas bajo el sistema esclavista de La Encomienda, el Rey Carlos I abolió en 1542, por medio de las llamadas «Leyes Nuevas», la esclavitud indígena en las colonias americanas. Esto conllevó al reemplazo de la mano de obra indígena por la africana que, aunque ya estaba presente en el Istmo y en el resto de las colonias americanas, se incrementó aún más con el establecimiento del comercio esclavista transatlántico en la primera mitad del siglo XVI.

Africanos en las Américas

Esto implicó una migración masiva, a la fuerza, de personas provenientes de diferentes regiones del África subsahariana: desde Senegambia, el golfo de Benín, los reinos de Congo y Angola, e incluso de Mozambique, en la costa oriental. Los africanos que llegaron a las colonias americanas y no conocían el idioma de los colonizadores —español en nuestro caso— eran llamados negros bozales, término definido como “el inculto, y que está por desbastar y pulir”, en contraposición a los negros ladinos, quienes sí lo hablaban.

Esta denominación, por supuesto no reflejaba la realidad, ya que muchas de estas personas tenían amplios conocimientos en ganadería, agricultura, minería, orfebrería y arquitectura, entre varios ejemplos. En el Istmo, los esclavizados africanos trabajaron en roles importantes en donde pudieron ejercer estos conocimientos: como mineros en las minas de oro de Veraguas y Acla, en el servicio doméstico, en transporte, pesquería de perlas y en la construcción de los caminos coloniales, que permitió el tránsito de mercancías y el comercio interoceánico.

De esta forma, lo que este tipo de denominaciones reflejaba, ciertamente era la forma de pensar de los colonizadores y esclavistas, que veían a los africanos como mercancías y personas sin derechos. Esta diferenciación social era evidente solo con el hecho de dividir a la población entre libre y esclavizada, asociando intrínsecamente a las personas africanas con la última.

Libertad y manumisión

Aun así, en el sistema colonial las personas esclavizadas tenían, por lo menos, cuatro formas oficiales de conseguir la libertad o manumisión: la voluntaria no condicionada, la voluntaria condicionada, la compra de la libertad y la libertad colectiva obtenida luego de la pacificación, de la cual hablaremos más adelante.

La primera y la segunda eran dos caras de una misma moneda. En ambas, la libertad era ofrecida a la persona esclavizada por el dueño o dueña, la diferencia radicaba en que en una -en la no condicionada, “graciosa” o “de merced”- se otorgaba la libertad de la persona esclavizada sin esperar recibir nada a cambio; mientras que, en la segunda -la condicionada-, el dueño o la dueña establecía ciertas condiciones a la persona esclavizada, como seguir sirviendo a un familiar o no abandonar cierta ciudad, por ejemplo.

La tercera forma de obtener la libertad era comprándola. Las personas esclavizadas podían comprar su carta de libertad pagándole al dueño o dueña una suma de dinero previamente establecido por estos. Aquellas personas que podían pagar su libertad usualmente contaban con trabajos alternativos a los que hacían bajo las órdenes del propietario, como lavanderas, costureras, cocineras y vendedoras de comidas, en el caso de las mujeres; y albañiles, carpinteros, transportistas y vendedores, en el caso de los hombres.

Con dinero ahorrado producto de su trabajo, al comprar su libertad las personas esclavizadas se convertían en negros horros o libertos, diferentes de los negros libres, quienes bajo la lógica del sistema colonial, nacían libres y, por tanto, no precisaban de comprar su libertad. Este método surge tempranamente en la época colonial, pues en 1526 se firmó una cédula real que incentivaba la compra de la libertad por parte de las personas esclavizadas como forma de frenar el cimarronaje, práctica que, para esa fecha, se había extendido en varios lugares de las Américas, especialmente, en Tierra Firme.

Cimarronaje, huyendo de la esclavitud

A pesar de esto, el sistema esclavista no solía ser amigable con las personas esclavizadas. Estos debían trabajar durante extensas jornadas, ya fuese en minas, en hatos ganaderos o como muleros. A esto se le sumaba la alimentación brindada por los esclavistas, que en muchos casos era deficiente, además de los malos tratos, físicos y psicológicos, a los que eran sometidos. Por esta razón, o porque simplemente no querían participar de este sistema, muchas de las personas esclavizadas optaron por huir y refugiarse en montes, selvas y cuevas.

A estas personas se les llamó cimarrones y a la práctica de huir en búsqueda de su libertad, cimarronaje. Este fue un fenómeno presente desde la primera mitad del siglo XVI, sirviendo como un método no oficial de conseguir la libertad y una forma de resistir el orden colonial que los cosificaba, agrupándose en palenques ubicados en diferentes regiones del Istmo, como Chepo o el Bayano y cerca a centros urbanos como Portobelo, Nombre de Dios, Capira, entre otros.

Esta práctica resultó ser un inconveniente para la sociedad colonial istmeña, y en general para todas las colonias americanas, porque del cimarronaje perdían no solo mano de obra y el dinero que estas personas representaban, sino también la pérdida, en potencia, de mercancías, productos agrícolas, además de ataques y asaltos a las ciudades y caminos.

Por esta razón, y luego de intentar diversas estrategias, las autoridades españolas decidieron negociar tratados de paz con ciertos líderes cimarrones, con el fin de disminuir el número de las filas de los palenques. A cambio de esto, se les otorgó la libertad a los cimarrones que se entregaban, como sucedió con el grupo liderado por Luis de Mozambique en 1579 quienes, por medio de este acuerdo, fundaron Santiago del Príncipe, el primer pueblo de negros libres de América.

De esta forma, los africanos y sus descendientes buscaron distintas formas de subvertir las imposiciones del orden colonial, ya fuese por medios formales, como la compra de la libertad mediante el dinero ahorrado con su trabajo o informales como el cimarronaje. Para conocer más sobre el periodo colonial panameño te invitamos a visitar la nueva sala «Panamá antes del Canal» en el Museo del Canal Interoceánico, de martes a domingos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

El autor es investigador del Museo del Canal Interoceánico.